日々の内側

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

おめんたち posted by (C)mimi

出張中、時間をつぶす為にたまたま買った文庫本を読んで、

ものすごい作家に出会った、と思っていた。

同じ作家の他の本も読もうと思い、アマゾンで検索してみた。

「泣けます」という帯のついた作品のレビューに、

「この程度で"泣ける"のだったら誰でも小説家になれる」と書かれていた。

悲しかった。

どうせ私の「泣き」のレベルはそんなもんですよー。と開き直っても良いのだが、

せっかくなので身近な人々に読んでもらって感想を聞こうと思う。

まずは事務所の先輩Y田さん。

さっそく昨日一つ読んだらしく(短編集なので)、今日聞いた感想はこれ。

「あのヒト、文章へたなんちゃう」

「・・・なんでですか?」

「だって何回も読み返さなわからへんもん」

そうかな。そうかも。けど。

「私、それは自分がアホやからやと思ってました。」

「やっぱ高内さんもそう思った?思った?やっぱり?」

どうやら、泣けるとか共感するとか、そういう次元の問題ではなくなってきそうです。

だれか〜。読んで感想聞かせておくれ〜。

PR

P1020264 posted by (C)mimi

事務所OBのWさんから、漆作品の展覧会が聴竹居で開催されるというお知らせを頂き、

先週の土曜に仕事をさぼって行ってきました。Kさん(旧姓Tさん)とSさん、

女の子3人で行きました。

聴竹居を訪れたのは初めてでした。

作品展の企画だったので内部の写真は禁止でした。

残念。フツーの日にもう一度、行きたいですー。

昭和3年に建てられた建築家の自邸で、実験的住宅の意味合いが強かったようです。

平屋でとても大きいお屋敷風ですが、環境を利用して建物内部を涼しく保つ仕組みや、補強を兼ねた造作、コンセプト実現のための工夫(そういうことこそ「デザイン」と言えるのだと思った)が至る所に観られました。

日本の伝統的住宅は理にかなっていたとはいえ、西洋化や近代化が進みごちゃっとなっていたこのころ、一気に日本の建築は変わっていった(と思う)のですが、そんな時代に、すでにこういう発想でもって住宅の設計がなされていたことに驚きました。

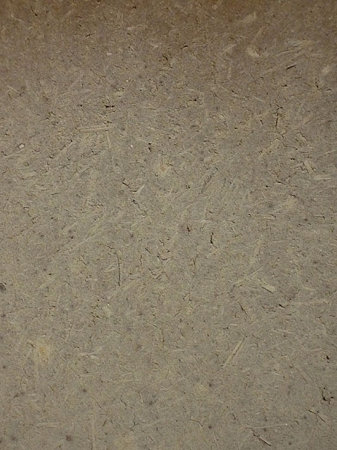

↓縁側部分。梁はあるのに柱がない!!

P1020266 posted by (C)mimi

↓この壁、いいですね。

P1020275 posted by (C)mimi

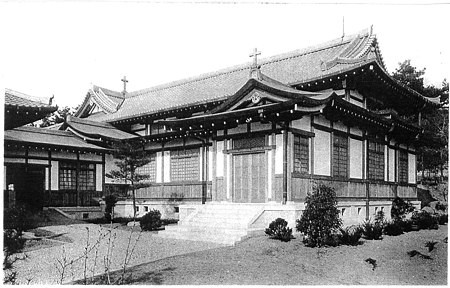

余談ですが、私が大学の卒論で題材にした奈良の教会は昭和5年の完成です。

特に何の関係も共通点もありませんが、昭和初期はやっぱ面白いなぁ、と思いました。

昔のパソコンから写真探してきたけど、なぜか外観のカラー写真がない

教会 posted by (C)mimi

040607 奈良 035 posted by (C)mimi